工事日記

建築塗装というものには実に多くの物件そして事例が存在します。

「住宅」「ビル」「店舗」「倉庫」「工場」などなど、様々な物件が対象となる事から、とてもやり甲斐のある仕事であると、わたしは常々実感しております。

このページでは株式会社眞愛(しんあいペイント)として施工させていただいた現場を少し掘り下げて掲載したいと思いますのでお付き合いいただければ幸いです。

【FROSIO表面処理検査員・雨漏り診断士・一級塗装技能士】が管理監修を行なう店

〒250-0853 神奈川県小田原市堀之内294-4

受付時間:AM8:00~PM19:00

建築塗装というものには実に多くの物件そして事例が存在します。

「住宅」「ビル」「店舗」「倉庫」「工場」などなど、様々な物件が対象となる事から、とてもやり甲斐のある仕事であると、わたしは常々実感しております。

このページでは株式会社眞愛(しんあいペイント)として施工させていただいた現場を少し掘り下げて掲載したいと思いますのでお付き合いいただければ幸いです。

2020.10.4 日曜日

数あるスレート屋根の中のひとつである『シンフォニー(平成12年〜平成18年)』という建材。

中皮腫の原因である石綿を完全不使用としたノンアスベスト建材(施工不良が起きやすいアーバニー屋根の塗装にて少々記載)であるアーバニーグラッサ、有名どころではパミール屋根など、これらと同等のスレート瓦であります。

アスベストを使用していないということは組成分的に割れや破損が起きやすく、一般的には「塗替え施工しない方が良い」と言われる当該スレートでしたが、今回も無事に塗装完了とあいなりました。

こちらも同じく廃盤商品でしたので前調べに余念ございません。

▲独特な形が印象的なシンフォニー

●洗浄を終え、乾燥期間を経たところ。

築15年前後の屋根としては非常に良好な状態でした。

もちろん施工前検査は実施済みであります。

▲特殊プライマー(強力タイプ)を2度塗りした後のハケ入れ風景

●下塗りは特殊プライマーを2回塗布。

できる限り奥深い浸透性にするため、オリジナル工法を実施。

高浸透させることによって無石綿スレート内部を少しでも強くしようという考えからです。

乾燥期間をきちんと設け硬化状況を確認します。

画像は、ガイナのハケ入れ1回目のようす。

▲施工風景

●ガイナ塗装を行なっている様子です。

スレート重なり部分へのテコ入れ検査でも浮き上がりがほとんど起きなかったため、スレート面へのガイナ厚膜施工による『表面保護』を行なうことにより、経年や風害が引き金となる破損や落下などの心配もなさそうです。

そして、目地重なり部分へのガイナ目詰まりなどないよう、縁切りと塗装方法に余念もありません。

▲選定した屋根足場の設置部分(ジャッキプレート)を硬化した順に移動する作業が続く

●足場の重みをいくつかの点で支えている屋根ジャッキプレートを、工程ごとに移動しながらの作業です。

当工程は足場強度の問題をクリアするために何度も実施する必要があります。

▲各所移動した設置部分の部分塗装を終え、無事完了

今回は屋根勾配がきつく屋根用足場の施工となった経緯から、職人の足下に強いテンションを掛けてしまうリスクが少なく、一枚たりとも割れや破損がありませんでした。

ただ、施工中はその分足がつってしまったりと、身体的労力を余計に使いましたがその甲斐があったというものです。

また、断熱塗料ガイナの膜厚もしっかりと確保できておりますので、その効果を実感して頂けるものであると、自信を持って完工いたしました。

どのような屋根に対しても言えることですが、その時々の状況を鑑みた対応をしていくことで、失敗のない施工、さらには価値のある塗替え工事につながっていきます。

「ただ塗るだけの施工店」・「やれって言われたからやるだけの職人」では後々問題が発生しかねません。

したがいまして施工業者と職人は、必要以上の神経を使う必要があるのです。

| 関連記事 |

2020.10.2 金曜日

住宅の多くに用いられているスレート屋根。

このカテゴリーの中では少数派であり、弊社でも20軒に1回程度の割合で施工を行なう『アーバニー』屋根への塗装事例をご紹介します。

▲アーバニー

過去数年間だけ流通していたもので、通常のスレート瓦(コロニアル・カラーベストなど)と比較すると厚みがあるのが特徴であり、高級仕様の屋根として売り出されていました。

▲こちらはコロニアル・カラーベスト屋根の例

上記画像はコロニアルという流通量の多い一般的なスレート屋根。

アーバニーと比べると圧倒的多数の普及率であると感じます。

それもそのはず、アーバニー瓦はというと過去に流通していたものの一度廃盤をして数年後に再び販売されている背景があり、流通期間が少ないということが理由だと思います。

二度目の製造〜流通に至っても数年間の販売期間となっており現在では廃盤、最近では平成17年までしか製造はされていないとのこと。

理由は、アスベスト含有率を法基準にそって再販売したことで材質そのものの耐久性に大きな課題を残したことだといわれています。

いわゆるノンアスベスト建材のことで、当該スレートは一律して割れやすいのがその特徴でもあります。

スレートではパミールが有名どころでしょうか。

特にアーバニーの場合では高級ラインであることと相まって販売期間が少ないのが、普及率の少なさなのかもしれません。

今回のご依頼はノンアスベストの『アーバニーグラッサ(平成13年〜17年)』や、『ニューアーバニー(平成6年〜平成13年/石綿含有率0.1%〜1%)』ではなく、初期製造のアーバニー(昭和57年〜平成6年)への塗装工事です。

▲施工前のようす

●築年数から判断すると、おそらくは石綿含有率5〜10%のアーバニーであることから、強度的に問題ないことに加え10年以上前にも塗装工事をされていたという事もあり、瓦上への歩行および作業による破損のリスクは心配いりません。(強度チェック済)

十分に注意していたことも有り、施工中の割れもありませんでした。

▲高圧洗浄

●汚れ・チョーキング・脆弱な旧塗膜の剥がれ(死膜)除去を徹底的に実施します。

▲2日間の『洗浄後乾燥期間』を空け、高浸透プライマー塗布

●洗浄後乾燥期間とは水分を確実に蒸発させることで含水率を下げ、塗料の経日はく離を防止するために絶対必要な間隔のことです。

極端に言えば、「水の上に油を塗りつけてしまう事」を阻止するための回避策であり、品質を理解している施工店は確実に実施しています。

水分の蒸発が特に遅い『屋根の重なり部・旧塗膜が取れた後のスレート素地」に含まれた水分、つまり湿った材質に溶剤塗料(油性のイメージ)を塗りつけてしまえば間違いなく剥離することは、誰にでも想像がつくのではないでしょうか。

▲重なり部分へのハケ入れ

●画像は、ローラーが入りきらない細かい部分へのプライマー施工です。

すき間の奥の方にまで塗料を浸透・塗布させることで、経年しても安定した塗膜を維持することができますので絶対に行なうべき工程でもあります。

非常に手間と時間を消費してしまうため、じつに多くの施工業者が本工程を省略しています。

▲雪止め金具への防錆プライマー(白色部分)とタスペーサー挿入(黒い小さな部品)のようす

●サビの発生が確認された雪止め金具へは、研磨+特殊プライマーの使用により防錆(サビを防ぐ)効果と仕上げ塗料の密着性を上げる下地処理を実施。

タスペーサーとは毛細管現象による吸水を防止し、雨漏りを抑止するために必要な工程であます。

この毛細管現象によって引き起こされる雨漏りが非常に厄介で、室内側から確認することのできない『内部漏水』となっている住宅が多く見られます。

内部に水分の侵入を許してしまいますと木材の腐食が始まり、いずれシロアリやカビが発生する大きな要因となることで有名です。

とにもかくにも、塗替え工事をする際には屋根の内側に湿気が溜まることだけは絶対に阻止するよう、施工業者にお願いしてみて下さいね。

▲仕上げ塗料の施工(中塗り)

●上記工程を経てようやく塗料を塗っていきます。

塗り残しがないよう、厚みをつけながら丁寧に塗布することがポイント。

画像は遮熱塗料(パラサーモシリコン)の中塗り風景です。

弊社では全てのお客様の住宅に『遮熱塗装』または『断熱塗装』を実施しております。

▲仕上げ塗装(上塗り)

●最終仕上げである上塗りも丁寧に塗布し、塗膜性能を限りなく引き上げることに集中します。

この工程こそが次回のメンテナンス工事まで誰にも触れられず、且つ間近で見られることもない最終施工であることから後々までの全責任が弊社にのし掛かる、まさに手に汗握る重大な任務であると言っても過言ではありません。

そして毎回緊張するシーンでもあります。

▲施工前のアーバニー

▲施工 完了

以上がアーバニー屋根(初代)への塗装事例となります。

当該屋根はその形状から『割れるリスク』があることを考慮し、施工中や検査時の歩行などに十分な注意を要することが求められ、また重なり部分の多さから塗り残しによる経年はく離に加え漏水リスクに対しても理解しなければいけません。

そして各種下地処理〜仕上げ塗装までの工程すべてに注力することで、屋根をはじめとした建造物延命への大義を果たすことができるのです。

| 関連記事 |

2020.6.1 月曜日

数々の住宅を拝見させて頂いておりますと、建物の角に劣化が集中している場合が多く見受けられます。

特に、「サイディングボードを用いた家に多い」という印象があります。

▲外壁の角

画像はサイディングの角(出隅‐でずみ‐とも言う)、基礎周りである最も下に位置する部分です。

シーリング撤去中に、とあるアクシデントがありました。

▲サイディングボードが外れる・・・

見た通り、ボードの一部崩落です。

これにはいくつかの要因があり、それらが重複することでこのような現象が起こります。

●新築時、きちんと固定されていない

●シーリング劣化

●雨樋などを固定する際、強く締め付けすぎている(画像内・右手のもの)

●ボード断面や微細クラックなどからの滲水・・・などが挙げられます。

今回の場合、上記の要因が重なりボード欠損が起こり、その状態を『既存シーリング』が辛うじて固定していた・・・という事になります。

まれに見かけることがありますが、良い状態とはいえません。

では、中を見てみましょう。

▲やや短めの防水シートをめくると、中には空間が

私の性格上このまま放置してしまう事は許されないため、雨仕舞いに配慮した方法にて補修をすることに。

活きている上部サイディングボードを浮かせながら内側をめくり、ボード内部に3重構造に仕立てた強力な水切りシートをそれぞれ配備。

▲1次防水へ、例えどんなに漏水したとしても、絶対に内部漏水しない方法の一コマ

▲経年後の毛細管現象も考慮し、適宜すき間を空けることも忘れない

▲最後に、新規シートをハット目地内側に畳み込み、サイディングボードを元に戻せば補修過程の終了

こうしてようやく、シーリング〜塗装工事に移行することができます。

このように、外側からでは見えない部分に対しても防水策を講じることで、リフォーム・塗替え工事完了後も長く安心することができます。

雨水の流れ方・壁の動き方を理解していれば、たとえ施工しづらい場所の補修方法でも、案外難しくないのです。

間違っても、ただ単にフタをするだけの補修方法ではいけません。

2020.2.21 金曜日

新築工事・塗り替え工事における決定的な違い────

未塗装の状態を塗装済みにするのが新築工事であり、それとは逆に塗装済みのものを更に上から塗装することが塗り替え工事です。

・・・と、大まかな定義はさておいて、細かな部分に焦点を当てますと見過ごしがちな盲点が出現してきます。

それは、付帯している器具・設備などが『あるか・ないか』の違いであります。

![IMG_2623[1].jpg](/_p/acre/26039/images/pc/93889c74.jpg)

▲新築塗装ではこのような器具など付いていない 外すことが必要となる

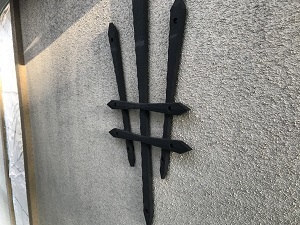

▲外壁の上部にアクセントとして用いられる飾り

ふだんから、可能な限り『取り外しては復旧』を繰り返している弊社ですが、今回の例として挙げるのは、建物の上の方に付いていることを多々見かける、飾りの復旧方法について説明したいと思います。

これは【妻飾り‐つまかざり‐】といって、現代では多くの住宅に装飾として利用されているアクセントパーツであります。

▲塗装前に取り外す事が、正しい施工手順

このようなパーツ(器具など)を取り外して裏まで確認することにより、亀裂や隙間等なんらかの不具合を発見する事ができる上、隠れた壁面を塗装することにより見えない所にまで手を加えることが可能なため塗装工事の際には必ず外すようにしましょう。(ご自宅をお持ちのオーナー様へ・・・左記のとおり、外すのと外さないのでは防水性や完成度に大きな違いが生じることをご念頭に置いておくと良いと思います)

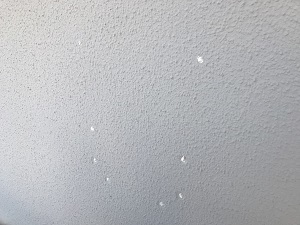

▲塗装が仕上がった後のようす

黒い点々に見えるのは器具を固定するためのビス穴です。(雨の際、水が入らないように都度工夫をしております)

壁面も仕上がり、いよいよ妻飾りの復旧をします・・・・・・・・と、その前に。

▲復旧前のひと手間

開口箇所(ここでいうビス穴)に、そのままビスを戻してはいけません。

画像の白い点々は硬化するとゴム状に変質する『防水シーリング材』です。

復旧前にこの材料を穴の奥へと注入することで、器具を戻した際ビスと外壁が一体化し、雨水の侵入を防ぐことができるのです。

プライマー塗布後、該当箇所においてこの工程は必ず行ないます。

▲更にビスのスクリュー部分へも塗布する

▲確認しつつ打ち込むこと

▲程よくキレイにあふれる位が、防水上ベストな塗布量

施工前

施工後

以上が取り外した器具等の、正しいビスの戻し方|防水性アップの説明となります。

このように、取り外したものを戻すだけの行動一つにおいても、それぞれに重要な意味があり、決して見過ごすことはできません。

ちなみにこの作業に費やした時間は約1時間。

『無視して塗装し、手間をかけない』を選ぶか『きちんと外して安全を優先する』ことを選ぶのか。

それはご自宅を塗装する、施工業者の在り方にゆだねられます。

2019.5.9 木曜日

先月塗装させて頂いた有名娯楽施設の内装工事です。

施工前:内部廊下の壁

施工前の壁面、一見綺麗に見えますが『汚れ』『キズ』『亀裂』など、経年劣化及び使用感は否定できない状態でした。

このような場合まず初めに、穴埋め・亀裂修復として【パテ処理】に重点を置くのがセオリーです。

パテ処理などの下地補修を終え、中塗りを行っている場面

パテ処理に関していうと、凹凸を目立たなくする事はもとより、建物の揺れや温度差による亀裂再発を防止するよう、一手間加えています。

また、営業中の施設であるため音・臭気に注意をし、さらには私語を慎みつつも明るい挨拶は欠かせません。

施工完了

仕上がり品質も大事ですが、施設スタッフ様をはじめとしたご通行者全員に配慮することは言うまでもありません。

このように内装工事一つにおいても、浅からず実は奥深い価値観を持ち実践する事こそが、プロフェッショナルであると自負しております。

2019.5.5 日曜日

おおよそ10件に5件ほどは見かけるキッチンカウンター。

日々の摩耗によりその表面はくすんでいる事が多く感じます。

熱・カルキ・その他による輪ジミ

長年使用し続けることにより当初の光沢感は失せ、細かなキズや染みついた汚れなど、美観的には決して良いとは言えません。

そんなキッチンカウンターですが、塗装により再生することができます。

▲施工前のカウンター

▲塗装完成

クリヤ―塗装を施すことにより、当初の光沢感が甦り高級感も増しています。

光沢感、といいましても今回の塗装では5分ツヤという光沢レベルを採用。

100%中50%ほどの、艶を抑えたもののなります。

そのツヤ感の理由は、周辺にある建具などのツヤ感に合わせ選択いたしました。

周りにギラギラした光沢のものが存在しないことから、カウンターの質感も同レベルにしています。

すべて私の判断によるものですが、むやみやたらに光らせるような安易な施工をせず、『周囲との調和』に配慮することも施工業者の使命ではないでしょうか。

光沢度合い0.1%〜100%まで、じつに様々なレベルに対応することが可能となります。

臭気の少ない水性から、より強靭な溶剤に至るまで多種多様にあるクリヤ―塗装。

ご自宅の住環境に合わせて、是非一度ご体感頂きたいものです。

2019.1.28 月曜日

日本発・断熱塗料でおなじみの『ガイナ』。

平成29年には省エネ大賞を受賞したことで、なおのこと注目を浴びている省エネルギー製品です。

地味な見た目の容器だが、他にはない機能性を持つガイナ

省エネ大賞を獲得したということは、すなわち行政単位で効果を認めたという事に他なりません。

塗料というよりは、むしろ断熱材といえるかもしれません。

そんなガイナですが、良いことばかりではなく、実は施工したことによるトラブル事例も多く耳にします。

理由の9割以上は『施工する側による』ミス工事です。

施工する側というのは施工業者サイドの事であり、実際に塗装する立場をさします。

まず、トラブル内容を大きく分けると、

● 断熱効果がない

● 施工後、数か月〜数年以内で剥がれてきてしまった

● 屋根に塗ったら雨漏りした

● 仕上がりの色が所々薄く見える

上記がもっとも多いといわれています。

なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか?

理由は簡単なことで、施工業者の知識不足・経験不足がおもな原因です。

素晴らしい塗料であるガイナを、ふつうの塗料のように施工してしまうことは非常にもったいと言え、トラブルを起こしてしまうのは以てのほか。

では、どうすればミス工事を防ぐことができ且つその効果を高めるに近づけられるのか。

本日記では今月施工させていただいた屋根への施工事例を、簡単ではありますが以下に記載してみます。

【スレート屋根へのガイナ施工】

●高圧洗浄を終え冬季3日間以上乾燥養生した画像

●スレート屋根専用の高密着型遮熱プライマー塗布後

●縁切り・タスペーサー挿入(リフティングがない場合1瓦につき2個目安)

ガイナ施工の前には、瓦の重なり部に刷毛入れをする

瓦の重なり部分への目詰まりがないことを確認しながら作業を進める事(重要)

ローラーでの全面ガイナ/1回目

●開口・排水箇所への塗料詰まりを回避し、刷毛入れ

●同、ローラー全面塗布/2回目

●乾燥後の塗りムラを計算しながら施工する事

施工完了(通し塗り含むと上塗り3回となる)

タスペーサーの効果もしっかり確保

ガイナ施工の際注意しなければいけないのは、

● 使用前には塗料分離(セラミック)が起きないように撹拌を5分行い十分な粘度に調整する

● 高圧洗浄後は夏季2日〜冬季3日下塗り施工しない

● 材質に適した下塗り材を、適した工法手順により使用する

● 降雨の際、適宜タスペーサーを使用し、屋根内部の水分を排出し含水率を極めて低くする

● 材料の必要塗布量に満ちていなければ(予定より余る事)3回塗りでも4回塗りでも良いので再施工する

● 雨漏りの可能性を排除するタスペーサーを入れたことにより生じた隙間(排水スペースの事)を可能な限り活かす

ということに尽きます。

それに伴い、先に挙げたような各トラブル事例を未然に防ぐことができるのです。

しかしながら、これらのことは他の塗料にも大多数当てはまる事。

然るべき手順・知識・経験こそが塗料に対する礼儀であり、プロフェッショナルとして至極当然の働でもあるのです。

2018.11.11 日曜日

今日の記事は、しんあいリフォーム。

古くなった洗面台を、『新しくスタイリッシュな洗面台に替える工事』のご依頼を頂きました。

OB客さまからです。ご依頼に心から感謝申し上げます。

今回の工事概要としましては、既存洗面台撤去→配管工事→新設→露出壁面の下地処理→断熱ガイナ・コテ仕上げ、という内容で、いつもの洗面所のイメージを一新させるべく考えを振り絞ってまいりました。

設備や家具などが新しくなれなるほどに、周囲の壁などが古く感じるもの。

リフォームの定義に則って施工をしてまいりました(今回は新設部分周辺のリフォームです)。

まずは施工前の洗面台のようす。

20年程前の洗面台

古くなった洗面台を配管や下地の処理をしてからの取り外しをします。

取り外した後、開口部などをボードでつないだ様子

新築当時からの壁面下地が出てまいりました。

これらの処理をしたのち、新品の製品を取り付けます。

キズをつけないよう細心の注意を払いながらスタッフが丁寧に施工

寸法や配置に神経を尖らせながらも、しっかりと取り付け完了。

その後パテ+ガイナコテ&塗装処理となります。

ビシッときまりました

新品の洗面台を、より一層引き立てるようにコテ塗りにて壁を仕上げました。

また、設置角度や給排水の動作確認もバッチリです。

ずいぶんとスタイリッシュに変わったと思います(^^)

▼施工前

▼施工完了

真新しくなったのは当たり前ですが、全体的に柔らかな印象となっていますね。

今回の施工テーマは、『ホテルのようなスッキリ感』です。

そして、洗面所ということもあり調湿・清浄化・気温差の緩衝を高めたいという私の考えから断熱塗料ガイナにて施工。

厚みをつけるため、コテ塗りと致しました。

仕上がった瞬間、施工した弊社の達成感もさることながら、お施主様も第一声、「ワ!!かっこいい〜^^」と大変驚いて下さいました。なんという有りがたき幸せ・・・・。

施工前の段階では、収り方や既存イメージとの調和に頭を振り絞りましたが、今回も大成功。

しんあいペイント(株式会社眞愛)では、このような商品設置から塗装工事まで幅広く行っており、アレルギー対策などを主体とした多彩な工事に、やり甲斐を感じてやみません。

ただ納めるだけではなく、バランスや色の配置・使い勝手や間取りなどにも本気で取り組んでおります。

内装から外装まで、どんなことでもお任せ頂ければ幸いです。

この度もご依頼に心から感謝申し上げます。

2018.10.29 月曜日

建物を保護するためにある塗装工事。

屋根や外壁だけでなく、付帯部と呼ばれる『パーツ的なもの』に対しても保護塗装を行うことが好ましいと言えます。

そして長期間の塗膜維持をするため、それらのものに使用する塗料・工法・手順に至るまでしっかりと吟味し、念入りに施工しなくてはいけません。

▲施工前の笠木

▲死膜およびシリコンの除去+研磨+脱脂

▲施工完了

今回行った工程は、

既存シリコンの除去

死膜撤去

研磨

塗料の密着をよくするための脱脂

強力な下塗り(素材に適合したもの)

研磨

超高耐候性フッ素中塗り

同上塗り

と、なります。

部分的なご依頼ではありますが、しっかりとした手順を経て、耐用年数を最大限にまで引き延ばす塗装を行ってまいりました。

弊社が何故そこまで手順を厳守し、塗料にこだわり続けるのかといいますと、それには大きな理由があります。

長年この業界におりますと、実に様々な事例・症例に出会うことが多々あり、たくさんの労力をかけながら全事例を解決してきました。

ひどい例を挙げると『高圧洗浄をおこなっている最中から、ほとんどの塗膜(昔の塗装)が剥がれた』・『旧塗膜が悪すぎて下塗り時点で溶け出してきた』・『シーリングが施されていない&中途半端に施工してあったため雨漏りしていた』・・・・・・などなど、常識的に考えてもまずありえないような事例ばかりです。

そして、これらのほぼ全てが【施工業者の手抜き工事】によるもの。

あとから施工する、わたし達のような業者ですら憤慨してしまうような非常にタチの悪い事例があとを絶ちません。

そのような業者に塗装工事を依頼したお客様の身になってみれば、悲しさだけしか残らないと言うことも実感します。

「少なくとも、自分たちは不具合のない工事を行おう」

そう胸に誓って日々塗装工事について研究を重ね、根拠のある施工を重ねています。

現場のお客様をはじめ、塗料メーカーさまやご近所さまなどからは、「本当に手間をかけていますね」などとお褒めの言葉を頂いていますが、わたし達は至極当然の行動をしてるまでです。

不具合の可能性を排除することで、お客様が安心できる塗装工事をご提供できるものと信じて止みません。

あとになってからペンキが剥がれ、雨漏りやシロアリ発生に後悔される人を1人でも多く減らしたい。

無責任な施工業者がアフターフォローや保証に応じず、結果的にお客様ご自身が他の業者をお探しになり、そして再度大金を払い工事のやり直しをする・・・・・。

こんな由々しき現実に、怒りの感情しか芽生えません。

これが弊社の品質に関する、こだわりの本質です。

2018.10.27 土曜日

最近手がけさせて頂きました屋根外壁塗装工事も、本日をもちまして無事完了いたしました。

今回も弊社推奨塗料である【水系ファインコートシリコン遮熱】(菊水化学工業さま)にて、お住まいの外装にプラスアルファのコーティングを実施。

遮熱塗装

傷んでいた外壁に、強靱である上に高い防汚効果のある当塗料を施工したことにより、経年劣化のリスクを大幅に減少することが期待できます。

来年の夏も、この外壁を守り続ける

日の当たり具合により色々な表情をみせるのも、「塗装工事をやっていて良かったなぁ」と、思える瞬間です。

2018.9.13 木曜日

愛犬と暮らすことの喜びを実感している人間の一人として、わたしはペットの安全性に配慮した暮らしを日々模索しています。

安全性といえば、ペットの事故で多くあるのが『落下・転落事故』です。

室内飼いをしている場合で考えられるのが、ベランダや窓から落ちてしまうこと。

これらは飼い主さんが意識していないと防ぐことは難しいと思います。

今回のご依頼は、イメージチェンジ・そして、毎回毎回見張っていることも大変なので「柵を付ける」、という運びとなりました。

施工前のバルコニー

今回施工させて頂いたお客様のペットちゃんは、小型犬の男の子(^^)

上記画像・既存手摺には目隠しをしてありますが、その材質の弱さにやや不安が残ります。

また、カフェのような見た目にすることもかねて、ウッドデッキ仕様の手摺を現場で造作。

ここに、試行錯誤して転落防止柵をつけました。

設置工事後

塗装+造作にて設置。

柵全体の高さはお客様との打ち合わせにて決定。

風圧による破損防止も兼ねております。

色々な場所に・意味のある・様々なものを、ご予算やご要望に応じて作り上げることで少しでもお役に立つことができれば、これほど嬉しいことはありません。

2018.9.8 土曜日

どこのお住まいにもある収納棚などの設備。

「リビングのイメージと合わない・・・」「いっそのこと交換しようかと思っている」・・・と考えているお客様(特に奥様)が意外と多くいらっしゃいます。

そっくり交換するのには20万円以上かかってしまう事から、なかなか実行するのにはためらいが生じてしまうもの。

しかし今回は、簡単お手軽にできる、ペンキによるイメージチェンジの様子をアップします。

設置当初からあったキッチン棚

お客様の好みの色(今回は白)に塗装

ペンキというものは、実にたくさんの種類があり、様々な表現を作り出すことが可能です。

なかでも今回は『変色しない』『つや調整ができる』、かつ『剥がれない』という特殊な塗料をチョイス。

色だって何百色の中から選ぶことができます。

ちなみにクリヤ―コーティングなどの特殊加工を施している、このような建具などに対しては、『剥がれない対策』をもって施工することが肝要となります。

外壁塗装をはじめ、店舗や遊具などで培ってきた方法を駆使し、塗膜はく離しないよう努めました。

そして、完成後は「思っていた以上の仕上がりに、満足しました」と、お褒めの言葉も頂戴でき、とてもうれしい工事となりました^^

交換工事をするよりも、塗装によるイメージチェンジの方が早くお安くできますので、良いかもしれません。

2018.8.19 日曜日

現在着工させて頂いている塗り替え現場の屋根───

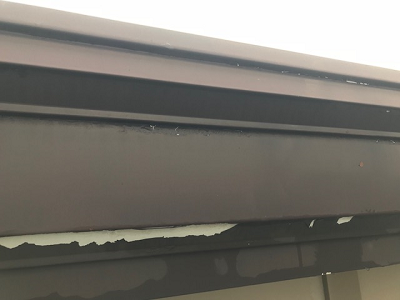

施工前・下から見た棟頂部

画像は屋根の最上部にある『棟板金』という部分。

建物の中で一番高い位置にある板金部分です。

ここは、比較的雨漏り事故が起きやすい場所でもあります。

原因はというと、何らかの理由(地震等)で板金を止めている釘が浮いてしまい、該当部分からの滲水が続くことによって漏水に至る。

雨漏りがつづき内部の木材が痛む(腐る)ことが原因で、クギが抜けてしまい最悪の場合、強風などによりこの棟板金が飛んで行ってしまう事が考えられます。

つまり、雨漏りだけにとどまらず二次被害があるということが特徴とも言えます。

クギ部分のアップ(画像の部分は抜けてはいないもの)

飛来事故は物損だけでは済まないことから、絶対に阻止しなくてはいけません。

でもこれは、塗装工事の際に一手間加えることにより雨漏り発生を阻止することができます。

【板金シーリング】の例

| 棟板金のシーリング施工前(今回は塗装完了後に施工) |

| 養生後、専用プライマー塗布 |

| シーリング完成 |

| シーリング完成(全体風景) |

養生風景

全箇所シーリング処理完了

今回も数か所のクギの飛び出しがあったため、クギ再打ち込みをおこなってからの一手間となりました。

一手間、といっても工程的には簡単だとは言えません。

施工したシーリング(画像ではボタンのように見えるもの)が、経年により取れたりしないようにするための手順をはじめ、紫外線による劣化などを防ぐための工程を考慮しながら行うことがセオリー。

良質な材料を高い密着力にて施工することが求められるのです。

画像には載せておりませんが、経年に対し絶対に剥離しないようにするための特別な工法を用いております。

このような一手間が、建物をより長持ちするために欠かせません。

ちなみにこの部分の状態チェックは、ハシゴなどを用いて確認せねばならず、容易にできるものではありません。

危険ですから、ご自宅のこのような部分を確認する場合はお近くの塗装業者さんなどに診てもらうようにしてくださいね。

だいたい・・・新築工事のうちからクギ穴・ジョイントへのシーリング処理をしておけば、なんの問題もないんですけどね。

2018.7.14 土曜日

スレート屋根の塗装工事において大変重要な工程に『縁切り作業』というものがあります。

これは、屋根一枚一枚のすき間を確保することが目的です。

2回目以降の屋根塗装の場合には、ほぼ必要となってきます。

ほかのページでも度々触れておりますが、本当に大切な工程なのです。

縁切り施工前の屋根

まずは、下塗りが終わったあとのスレート屋根です。

一見して特に問題が無いように見えます。

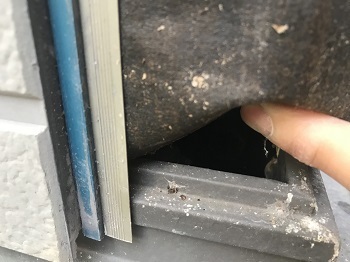

工具をいれてみる

そして一枚一枚の重なっている部分に、おもむろに刃物を入れてみます。

すると・・・。

水分排出

なにか出てきています、これ何だかわかりますか?

なんと、屋根の裏側から『水』が出てまいりました。

水といっても、随分とカビ臭のする水分です。

長い間、屋根内部に溜まっていたのでしょう。

ぱっと見、何事もないような塗装風景ですが、縁切りを施すとこのように内側に溜まった雨水が排出されるのです。

「縁切り」とは画像のように刃物を使用し、重なり部分にすき間を空ける工程のこと。

ご覧のように内部に存在する水分を逃がすことができる、とても大切な工程なのです。

この工程はスレート屋根の、一枚一枚すべてに行わなくてはいけません。

縁切りをしないで仕上げ作業を終えてしまうことは、屋根にとって非常に危険なこと。

水の逃げ道がない=屋根の下地に打ち付けてあるクギ穴からの漏水の危険性が格段に上がってしまいます。

ちなみに縁切り作業ですが、たいていの場合では一日では終わりません。

この日も完了することはできませんでした。

全部の屋根にすき間を空けると言うことは大変時間を要します。

ですが、やった分だけ建物の劣化要因を消し去ることが出来る、そんな大切な工程なのです。

2018.6.22 金曜日

現在手がけさせて頂いているアパート様の屋根外壁塗装工事は、ようやく完成の兆しが見えてまいりました。

この時期特有の悩み(雨天)に頭を抱えながら、気づけば長い時間が経過してしまいました。

本日はその屋根の部分の完了日。

いつも通り『省エネ塗装』にて施工しております。

施工前

折板屋根-せっぱんやね-とは、おもに金属系の板金でありボルトで固定するタイプのもの。

山と谷のような形状から『塗りにくい屋根』とも言われております。

平面ではなく立体的な造り

第一研磨作業のようす

始めに行う高圧洗浄、次に行う研磨作業(塗料の密着力を高めるための目粗し/旧塗膜・サビ除去)ですが、確実に行うための工夫が必要となります。

この作業が一番重要。

施工後

その後、遮熱塗装をして完成。

遮熱塗装の効果が出やすい、金属系屋根。

熱伝導を低くすることが『塗装工事の隠れた定義』です。

施工前はペンキの剥がれが多数見受けられたこともあり、本工事では向こう15年以上、塗膜はく離が起きないよう徹底的に手をかけましたので、施工業者としても満足のいく仕上りとなりました。

2018.6.15 金曜日

現代の住宅では主流となっている、室内のフローリング床。

経年により古くなったフローリング床も、外壁塗装と同じようにリフレッシュすることができます。

毎日歩く場所ですから丈夫な床であった方が、なにかと都合が良いと思われます。

経年劣化した室内の床

ご存じだとは思いますが、フローリングは木材で作られていることがほとんどで、傷んでまいりますと水分を含み始め表面のクリヤー成分の劣化・剥離へとつながってきます。

そのような状態を放置してしまいますと、やがて木材にヒビが入ったり反りあがったりしかねません。

そうなると歩行の際に危険が生じてしまいます。

昨年ニュースでもやってましたが生徒さんだったか、体育館の床木材が飛び出していてそれが足に突き刺さってしまったあの事故のようなことにつながりかねないのです。

また、劣化が激しくなりますと、交換工事(部分的な貼り替えor新設)をするしか方法がないのも面倒かと思います。

普段は意識することが少ない床ですが、クリヤーコーティングを施すことで丈夫な状態へと生まれ変わります。

施工後

より丈夫な塗膜を形成するため、厚みをつけることを意識しながら施工致しました。

画像左側が2回目・右側は1回目(全3回中)

画像でも分かるとおり下塗りだけではツヤ感が足りていません。

中塗りをした後に再度塗装する、『3回塗り』にて仕上げて行きます。

施工後

光沢感が出ており厚みが付いているのが確認できます。

重厚感も出ました。

施工前の変色や色褪せは調色+着色にてボカシているので、見た目的にも不自然にならずに仕上がりました。

(本日使用したクリヤー塗装はツヤのあるものですが、この他にはツヤ消しなどもございます)

このように床の塗装も、お住まいにとって重要な塗替え箇所であると感じます。

2018.5.23 水曜日

昨日着工した物件の高圧洗浄に来ております。

リピーター様より再度の工事依頼をいただきました。

いつも本当にありがとうございます。

本日はあいにくの雨模様。

しかし我々塗装業者からすると、絶好の水洗い日和だともいえます。

さて、今回の記事は以前、当工事日記で記載した『高圧洗浄時にわかる、前回の手抜き施工』という記事とほとんど同じような内容となりますが、高圧洗浄機という非常に強い威力のある機械で建物を洗っておりますと時々、とある現象に遭遇することがあります。

それは『脆弱-ぜいじゃく-な塗膜のハガレ』です。

つまり、きちんと塗っていないペンキが剥がれてしまうことを指します。

今日は、そんな内容のお話。

以前、別の塗装屋さんが施工したもの(塗膜剥離が確認できる)

画像の赤囲み部分、離れた所から見るとわかりにくいのですが、実は塗膜がペラペラの状態。

茶色い塗装をしてある部分からは白っぽい下地がチラホラと見えています。

この状態は非常にやりづらい状況で、このまま塗装してしまいますと同じようにまた剥がれてしまいます。

ですから取れるところまで取りきってしまわないと次に塗る下塗りが、現状であるペラペラな塗膜を溶かしシワシワになって後始末に終えない、最悪な結果になってしまうのです。

それがどうしてもイヤなので、毎回恒例ですが高圧にて吹き飛ばしてしまいます。

施工前

高圧洗浄施工

洗浄剥離

ザッとこんな感じになってしまいますが、弱い塗膜というものは何をしてもこのようにボロボロと剥がれてしまうもの。

画像のものは工事着工前から剥がれてました。

この後から手作業で再度研磨をしてからの塗装となります。

画像のように剥がれてしまう理由は、

・研磨不足

・下塗り不足

・塗料の選択ミス

と言えるでしょう。

実は現調時点からすでに、こうなることは安易に予想できていました。

以前の塗膜の『浮き方』が教えてくれていたのです。

やはり下地処理が重要で、完璧な施工方法以外はやらないほうがいい・・・ということを改めて教えてもらいました。

2018.5.16 水曜日

長い年数、塗装をしていない状態が続いてしまいますと、下地(材質)へのダメージが蓄積されてしまいます。

塗装=塗膜、というのが施工の本質です。

塗膜は人間でいう『皮膚』に相当するもので、皮膚がなければ筋肉や骨、ひどい例では全身を巡る血管にまで悪影響を及ぼすこともあるのです。

建物の表面を保護することで、内側への漏水〜欠損・崩壊などを抑止することができます。

このように、塗膜の役割はとても重要なものと見て間違いはありません。

今回ご依頼頂きました南足柄市内での工事も、表面になければいけない塗膜が機能しておらず、刃物を入れるとそのほとんどの旧塗膜が剥がれ落ちてしまいました。

施工前のようす

施工前は、ご依頼の通り劣化度合いが大きく、施工方法に悩みました。

悩んだ・・・というのも施設の特性上、高温多湿の環境であるからです。

塗膜撤去中に発見したもの。内部の鉄筋が露出している

目止め・研磨・サビ除去・防錆剤3回塗布

乾燥後吸い込み止め塗布〜モルタル補修

上記画像は鉄筋露出(爆裂)〜補修工程です。

このような部分に直接塗装をしてしまうと、内側に残るサビが再発してしまい建造物にとって重大な問題を放置してしまうことになりますので、必ず対処致します。

仕上げ塗装のようす

照明器具・施工前

仕上げ(フッ素仕様)

施工前

完了

今回行った塗装工事は広範囲な施工ではなく部分的な柱・梁の塗装ですが、先述のとおり欠損箇所や爆裂部分がありました。

脆弱な部分を強化する工法にて施工したので、下塗り回数は3回塗り。

下地補修を含めると15工程に及びました。

やはり定期的にメンテナンスをしていかなければ目が行き届きにくく、骨組みにまで達する可能性のある欠陥を放置しかねません。

お金こそ掛かってしまいますがとても重要なことであると、弊社スタッフ一同再認識した次第であります。

また、学校施設や商業施設などにも、このような工程で脆弱部分の補強塗装を行います。

受付時間:AM10:00~PM18:00

| 対応エリア | ●小田原本店は小田原市を中心に約一時間圏内を目安にしています 『小田原市/箱根町/南足柄市/山北町/開成町/松田町/秦野市/大井町/中井町/大磯町』 ●東京出張所は東京23区西部を中心に約一時間圏内を目安にしています 『世田谷区/杉並区/中野区/新宿区/練馬区/板橋区/豊島区/目黒区/小金井市/三鷹市/武蔵野市/西東京市』 |

|---|

以下、施工方法や施工時における注意点を記載しております。↓ ↓ ↓ ↓

足場

水洗い

養生〜マスキング〜

屋根塗装

外壁塗装

基礎部分

シーリングについて

付帯部

内装

小田原市を中心に約30分圏内を目安にしています

箱根町/南足柄市/山北町/開成町/松田町/秦野市/大井町/中井町/大磯町/